讲座|为什么要不断地翻译叶芝的诗?它们为什么值得细读?

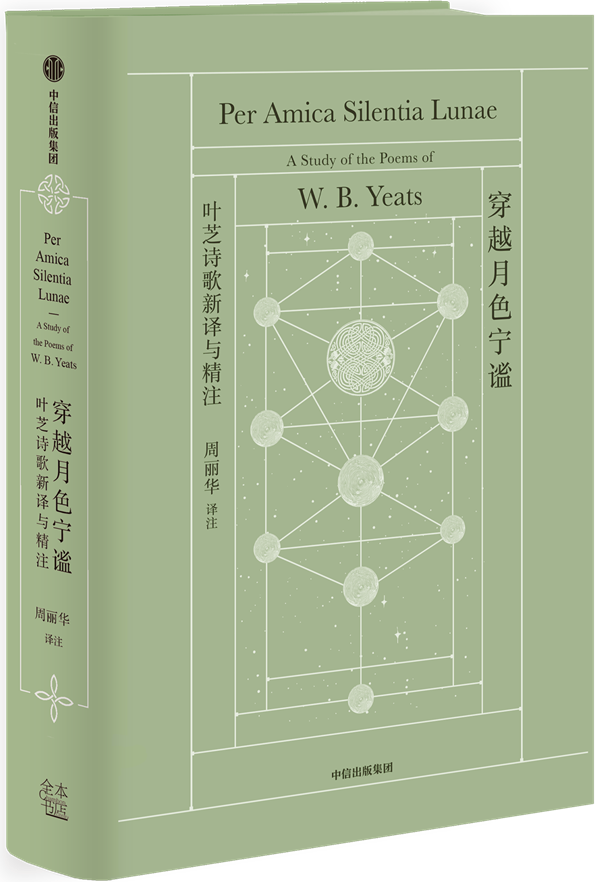

《穿越月色宁谧:叶芝诗歌新译与精注》收录了贯穿叶芝创作生涯的100首代表性诗作,前中文后英文对照排布,希望能以这种形式提供一个既能展现叶芝思想体系与诗歌创作概貌,又富于细节和深度的叶芝诗作精注本,让普通读者也能够像诗歌研究者一样领悟杰作精髓,从字里行间去到他的心乡幻境。

4月初,该书在南京先锋书店五台山店举行了一场分享会,邀请南京大学英语系教授、博导但汉松,出版人、新行思联合创办人、河南大学新闻学院教师杨全强,诗人、小说家刘立杆,南京大学英语系副教授、专业研究英语诗歌的孙红卫作为嘉宾,分享他们对于叶芝、叶芝诗歌、诗歌翻译的理解。活动由本书作者、译者、书评人、出版人周丽华主持。本文为嘉宾分享内容的部分文字整理。

活动现场

周丽华:我并非诗人,也不在学术体制内,会写这样一本书,是很多偶然性因素促成。诗歌翻译一直被称为“失落的艺术”。很长时间以来,我跟很多人一样,习惯于读诗时那种如处云雾感,认为诗可能本来就是如此,但是在这本书里,我尝试以“先读懂而后译定”的标准来要求自己。

叶芝早年也做过前辈诗人的解经者,他曾指出雪莱以诗歌承载自己的哲学理念,又通过平凡的散文来对晦涩的诗篇加以解释。我解析叶芝诗歌的路径,也正是叶芝解析前辈诗人诗作的路径,通读叶芝可谓浩繁的散文著作,深度了解和把握他的玄奥思想和象征体系,以最为贴近作者的视点进行准确的翻译和细致的解读。

现在回望四五年的写作历程,感觉确实是一个很艰巨的工程,有时对自己能够坚持下来也有点不敢相信,同时也对“创作是燃耗肉身的行为”这一点有了深刻感触。不过一切都是值得的,因为叶芝无论是作为诗人,还是作为思考者,以及日常生活意义上的人,都是一个非常重要且有趣的人物,他的作品值得深研细读。专注叶芝这样的大家和博学天才,读透之后,你触类旁通的收获会非常多。这句话不仅是对诗歌读者而言,叶芝当然是现代诗歌中绕不过去的人物,正如他的传记作者所说,他是一个将个人的历史活成了一段现代诗歌发展史,甚至是现代人发展史的人。一百多年前他以诗文表达的信仰和哲学,其中的宇宙时空观、生死观、历史观,也呼应了现当代最前沿的科技令我们形成的认知和推测,并且非常优美和令人难忘。诺兰的电影《信条》中就暗藏着对叶芝的致意。作为象征主义者,叶芝也是人类文明符号的解读专家,是东方思维的秉持者。其实,我也希望考古学家和中国古代哲学研究者能够读到它,并且有更大收获。

叶芝作为一个深研哲学、历史和人类文明符号的睿智思考者,他有所看见并形成了自己的理论体系。他把自己的看见化为了诗歌的意象,读懂了他的诗,也就看见了他的看见。因此于我而言,叶芝的诗作也是一种“他山之石可以攻玉”式的存在,读懂它也使得我更能够理解中国古代哲学、中医理论,理解希腊神话宗教故事,理解其他大诗人的诗作,理解电影和其他文艺作品,甚至还有三星堆的出土文物。总之写完这本书,我仿佛获得了一枚奇妙的透镜。

其二,翻译也是我热爱并擅长的事情,把英语诗歌的韵律和意境之美转呈到中文,让译诗也能像诗,既承载原文诗意,同时具备一定乐感,这个过程虽然辛苦,但是也确实乐在其中。这本书出版后我也收到了很多诗歌圈、学界和普通读者的热情反馈,这些都让我感觉努力有所值,收获了一定的成就感。但是眼下对文艺图书创作者来说可能是一个艰难时世,不仅出版市场的萧条让出书变得越来越难,而且书出来后也要面对网暴频仍、渠道下沉的大环境,一本书即便有相当的完成度,能够帮助到诗歌爱好者,也得到了诗坛大家和学界精英人士的推荐,但是想要更多地被看见,还是有许多努力要做。

今天的活动就是我们在困境中坚持前行的努力。我深感荣幸,邀请到了在座的四位嘉宾老师来参加这个活动,他们都是活跃在一线的实力派学者、诗人和出版家,是对文化传承有担当的知识分子和意见领袖,也是喜爱叶芝,并对他有深度了解的学者和艺术家。我和大家一样,非常期待聆听他们对于叶芝诗歌和文学翻译等论题的见解。

孙红卫:我拿到这本书的时候还是有很多感慨的,因为在这个书的前言里面,周老师好像是说和朋友的一次聊天,忽然发现国内的人并不是那么了解叶芝,那在我看来也是一件非常遗憾的事情。实际上我们中国人对叶芝并不陌生,比方说前些年一直在传唱的一首歌《当你老了》,它的歌词就来自于对叶芝同名诗作When You are Old的改编。另外大家到高铁站或者飞机场的时候会发现有一个护肤品牌叫做Innisfree,这个名字实际上就是来自叶芝的一首名诗,The Lake Isle of Innisfree。这可以算是叶芝对于我们中国人的日常生活的一种渗透。

另一方面,叶芝也是一个与我们时代深具相关性的诗人。我今天早上在读美国一个非常著名的政治评论网站,Politico,也就是《政客》的时候,网站上有一个头版头条,写的就是特朗普的关税大战,然后它的副标题就是Things are Falling Apart,意思是“世界在分崩离析”。如果说我们不了解叶芝诗歌的话,就会觉得这是一个非常稀松平常的话,但如果我们了解叶芝诗歌,就会知道这句话实际上来自叶芝的一首名诗,《二度降临》。去年每当欧洲政客在讨论欧洲右翼势力崛起的时候,他们特别喜欢引用的一句话就是:The best lack all conviction, while the worst/ Are full of passionate intensity,大意是说最好的人都失去了任何信念,糟糕的人却激情澎湃,周老师译作“最好的人缺失了确信,而最坏的人/满怀热切”。欧洲人是不会给你解释这话是引自叶芝的,但是如果读过叶芝诗歌的人,一下子就会觉得有一种亲切感。

这是叶芝在当下文化与政治生活中的存在感与相关性,并不是说他一个一百多年前写诗的爱尔兰人,似乎和我们当下的生活就不再产生瓜葛或者是关系了。对我本人来说,因为我是一直在从事诗歌的阅读、教学还有研究的,每年我们都会选叶芝的诗歌来给学生讲解,比方说刚才提到的《二度降临》,还有《茵尼斯弗里湖岛》《驶向拜占庭》和《马戏团动物的逃散》等。这些诗作对于英语世界的读者来讲,有点类似于我们中国的盛唐诗里面的王维、李白和杜甫的诗作,在整个英语文学里面,它们是和莎士比亚作品同等重要的富矿。也就是说,我们如果对世界文学感兴趣,或者说对诗歌感兴趣——姑且不说对爱尔兰文学,或者是对英语诗歌感兴趣——叶芝都是不能被跳过的一个人物。叶芝甚至可以被视作是“诗人中的诗人”。英语诗评界有一个非常了不起的诗评家,是哈佛的一个教授,叫做海伦·文德勒,她有一本关于叶芝的专著,书名叫做Our Secret Discipline,我们翻译成“秘密的匠艺”,文德勒用这个“秘密的匠艺”来指示所有诗歌的技艺和创作律则。文德勒的这个说法其实也来自叶芝,是叶芝评判一个年轻人、叶芝好友格里高利夫人的早逝的儿子罗伯特·格里高利时用到的词汇。其实周老师这个书里面也有提及他不幸早逝的事情,叶芝在谈论他的绘画艺术的时候,提及这个词。

总而言之,在整个英语文学史上,叶芝的地位类似于中国盛唐时期的那些伟大诗人,是一个“诗人中的诗人”。

刚才周老师也是提到了叶芝的创作的一生,他的创作生涯非常漫长。诗人中可能存在一个现象,就是他们在青年或中年就完成了他们的代表作,但是叶芝不同,叶芝从十几岁开始写,一直到七十多岁去世前都一直在写,而且每一个阶段都有不朽的诗篇,非常罕见。我们中国人谈齐白石说他晚年变法,叶芝呢也是一直在变法,他从早期的一个浪漫主义的学徒,后来成为一个象征主义者,再后来中晚期的时候他接触到现代主义,接触到庞德、艾略特这样的年轻诗人,他又重新对自己的语言进行改造,进行各种大胆尝试和调整。一辈子在变革中前行,精进诗艺,这一点是特别让人值得尊敬的。

周老师这个书我觉得非常难得的,是它按照叶芝各个年龄段的诗集进行选录,选录的诗篇贯穿了他的整个创作生涯,汇集了最具代表性的诗歌,并且对它们进行了非常详尽和精到的诠释。周老师解读的出发点,很多时候是从叶芝的哲学理念出发。其实无论以诗歌承载的哲学理念还是诗艺而言,叶芝都非常值得一读。这本书尤其好的一个安排是,它是中英文对照的。很多情况下我们都会认为诗歌是一种不可译的艺术,但是诗歌恰恰因为被译介,才会在异域的文化里面传播。西方的现代主义诗歌,其实也正是通过借鉴中国的诗歌写作,为西方的诗歌注入了活力。我是不赞成说诗歌是不可译的说法的,这种说法带了太多的腐旧色彩。

我们说回到文德勒对叶芝的评价上来,叶芝是一个“诗人中的诗人”,是一个不断打磨和追索“秘密的匠艺”的伟大诗歌匠人。既然是诗歌的匠艺,我们就可以把这个匠艺给复原到中文环境里面来,让更多的中国读者可以既享受英文原诗的音乐感,还有意象美,也是一种不同寻常的阅读经验。其实任何情况下对外语诗的翻译都是激活本民族语言的一种最有效的途径。最后我想引用一下现代主义诗歌巨匠庞德的观点。庞德在翻译中国的诗歌,比如《诗经》和李白的时候,说诗歌翻译实际上就像一个引擎,它可以驱动一个已经失去活力变得陈腐的语言,将之重新激活。对国外诗歌的译介,实际上也可以给汉语语言提供一个自我更新的机会。

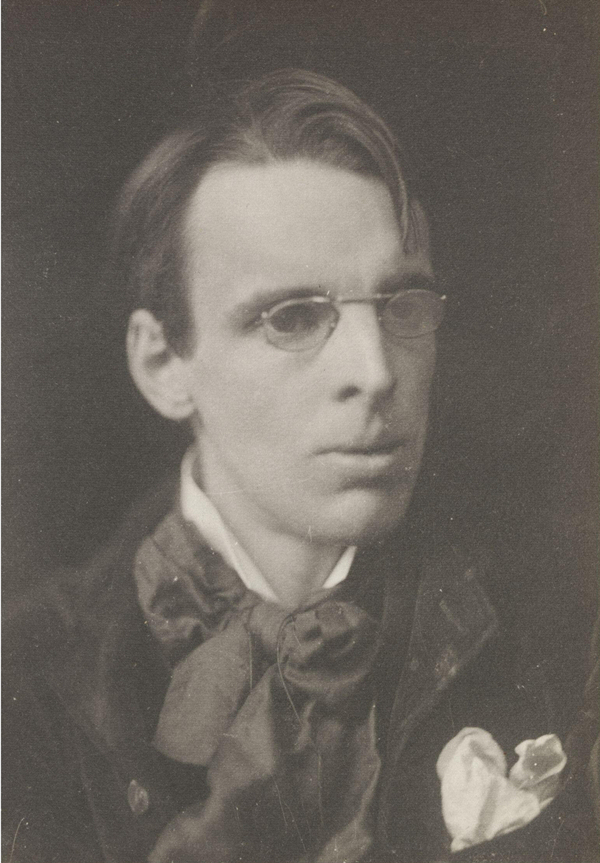

年轻时的叶芝

但汉松:今天非常荣幸,因为四月份本来就是读诗的季节,我们来做这样一场新书的活动。

我虽然一直在英文系教书和做研究,但是我知道谈论诗歌需要极高的门槛,更不要说谈论的是叶芝了,不仅仅因为他是一个诺贝尔文学奖得主,不仅仅因为他是爱尔兰文学当中最有声望的一个民族诗人,而是因为他太难了,对他的研究太多了,而且他作为诗人的重要性和活跃度,以及漫长的创作生涯跨度,这些都构成了挑战。所以坦率地讲,我最开始知道周丽华要翻叶芝这么多首诗,然后还写了这么多评注的时候,我是有点将信将疑的。虽然她的本科和研究生都是在我们南大英文系念的,是我们的高材生,但我依然觉得这件事听上去有点像在手搓原子弹,因为你不需要真正研究诗歌,你就应该知道,要谈论叶芝,哪怕只是一两首诗,都是非常困难的,更遑论这么多首诗。

请注意,书名的英文翻译不叫评注,而是叫a study of the poems,是对他诗歌的研究,所以她的野心是非常大的。因为一般来说大家对周丽华的了解,她是一个译者和一个出版人,但是她现在做的是很多搞了一辈子叶芝诗歌的人都不敢做的事情。我相信孙红卫也不敢去做一个叶芝诗合集的翻译。她竟然去做了,而且还是中英文对照的,胆子就更大了,对吧?这么做几乎是在说,你们可以来挑错,看我哪个地方翻得不对。而且叶芝不仅仅是难,他的思想很深;更大的问题在于,因为他的有名,他有很多诗实际上是被翻译过很多遍的,比如说像《二度降临》这样的诗,或者《丽达与天鹅》,余光中翻译过,查良铮也翻译过,好多人都翻译过,你怎么敢去跟这些民国出来的大译者去叫板,你怎么能够去重新翻译?所以我确实是很怀疑的。但是我在拿到这本书,读过之后,我得到了很大的释怀。

我觉得周丽华她不是一个像她刚刚做开场白时所显示的那么羞怯的诗歌爱好者,她在公共场合讲话可能会很羞怯,甚至很不自信,但你读这本书的时候,你会发现她的ego、她的自我是极大的。她不是站在一个叶芝的小迷妹的角度去翻译叶芝,她也不认为自己会输给任何一个一百多年来翻译叶芝的那些人,研究叶芝的人。她读那些研究,看第一手的叶芝资料,然后进入到研究的时候,她其实不是翻译,她在做一个研究性翻译的时候,她觉得自己是叶芝最好的知己。你能从她的行文当中感觉到她有这种自信。

第二,我觉得非常有意思的,是她这种进入叶芝的视角,选择了他最难的部分。刚才孙红卫老师作为诗人和研究者提到的角度,其实是比较大众的角度,比较常见的角度,比如说他的修辞,他跟爱兰文学的关系,这些东西有很多人研究了。我看周丽华的这本书,我觉得她是在硬磕叶芝最难的那个部分,就是他的神秘主义,他的哲学。我不敢碰叶芝,也是因为这个原因,因为神秘主义这个东西太神秘了,就是我知道他在那个地方,我知道他有神叨叨的那一面,但是你想让我弄清楚那些细节,我会觉得这件事情太烧脑了,我可能不太想去做它。但是如果我没有猜错的话,周丽华应该是一个对神秘主义,对卡巴拉,对佛教的密宗,乃至对中医,对道家,极为感兴趣的人,所以她在这个地方感觉到她和叶芝是一个跨越时代、跨越地界的同气相求的知己:我也喜欢这些玄奥神秘的东西,你也喜欢这些东西,所以我们正好可以说到一块去了。

那么读这本书,你会看到周丽华对叶芝的诗在神秘主义哲学这一块的注解是令人瞠目结舌地细致,有很多的图表,然后不仅仅是有卡巴拉,不仅仅是有新柏拉图主义,不仅仅是有什么神智学,还有通神学会、炼金术,还包括王阳明心学,甚至这本书的参考书目里面还有《黄帝内经》,所以她就是以这样一个非常志同道合的思想姿态进入到对叶芝诗歌的注释研究当中。所以我在读这本书的时候,感觉她对这些诗歌的评注其实不是对翻译过程的评论,她很少谈翻译问题,她也不在乎余光中是怎么翻译的,我为什么要跟他翻得不一样,她更多的是在谈一个神秘主义者,一个不仅仅是关心爱尔兰的家国命运,热爱几个女人的大诗人,他更重要的是一个关心世界、关心历史,而且他是以2000年为一个尺度去思考整个宇宙和人类的命运的人。

在这个地方周丽华做了大量的精研的工作,我相信国内对神秘主义能够磕到这个地步的极少。口说无凭,我就用其中的一个注释给大家做一个解释。这个注释是在书的12页,书里有好多的注释,12页里面的注释是这样写的:

关于特洛伊战争的具体年代众说纷纭,尚无定论。古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)认为战争发生在公元前1250年前后,而另一位历史学家埃福罗斯(Ephoros)给出的年代是公元前1135年前后。叶芝在《月相》一诗中提及阿喀琉斯对阵赫克托耳事件发生在第十二月相,英雄时代的相位。根据叶芝的双旋锥历史循环论和月相理论,公元前12世纪后半叶大致对应于古希腊文明两千年螺旋的第十二月相位;其后的第十三到十五相位被认为是对应超越态(顿悟瞬间)的相位,也对应着古希腊文明的黑暗时代;叶芝在《幻象》一书中认为希腊人正是在接受特洛伊战争的启示后才逐渐形成完整的信仰体系。特洛伊之战与我国历史上的牧野之战发生的年代大致相当,叶芝诗作中对于周公的频繁致意提示我们他对这一相关性或有关注和考察,开创了礼治时代的周朝在他看来可能也是平行于古希腊文明第二个千年螺旋的存在。这一千年螺旋中包含了雅斯贝尔斯称之为“轴心时代”的历史时段,即公元前8-前2世纪,是为人类文明探索灵魂向度的突破期。根据《幻象》的图示,叶芝将1927年后的一百多年对应于基督文明第二个千年螺旋的第23-25月相。照此前推,第一次世界大战及爱尔兰内战对应于第22月相,是为暴力的相位;照此后推,当今之世则即将或已经进入千年螺旋最后三相位区间。

她说到这儿就没往下说了,但是我心里面咯噔了一下,1927年后100年,那不就是我们现在2025年、2026年、2027年吗?难道周丽华是想暗示说叶芝对于这个世界即将分崩离析,中心难以维系这么一个血淋淋的末日预言,不是在1919,不是在1939,而是即将在2025、2026、2027年发生,所以这是特别让我一下子灵魂出窍的地方。

那么周丽华对于诗人的理解不仅仅是一个美的制造者,不仅仅是一个抒情诗的匠人,叶芝实际上是作为这个世界的预言者出现的,而且这种预言是一种极为恐怖的预言,是一种跟我们的时代息息相关的预言。所以也不意外,在谈论特朗普关税的时候,好多人就会把《二度降临》的一些名句拿出来说,因为越是当人类意识到自己进入到一个末世的时候,我们就越多地会谈论叶芝,不是因为叶芝的诗写得格外好,而是恰恰因为他作为一个世界和时代的预言家而存在。

刘立杆:对我来讲,叶芝在我的成长经历当中也有过特别的含义。因为我年轻时,译介到中国的外国诗歌是非常少的,叶芝可能是一个比较早就被广泛译介的诗人。我在高中的时候就读到过他。当时叶芝给我留下的印象主要是两个意象,一个是玫瑰,在英语诗歌里很多人都写到玫瑰,比如彭斯也写过,但是叶芝的玫瑰还是更令人印象深刻;另外一个是天鹅的意象。在(上世纪)八十年代初,这是两个比较隔的意象,因为你的生活当中既没有玫瑰也没有天鹅,但是你会觉得那是一个美的象征。然后到自己开始写作的时候,你会觉得那种抒情力量好像不足以去表达你自己的声音,表达生活的复杂性。所以当时叶芝对我来说变成一个仅仅是偶然经过的诗人,他是一个非常伟大的诗人,但是我能从中汲取的不多。

然后便到了1990年代中期,我又开始重读叶芝,读他的中晚期作品,突然发现这是一个完全不同的叶芝,不是一个写《当你老了》的叶芝,而是一个黑塔时期的叶芝,一个越老越强健的叶芝。刚才孙老师也提到叶芝的创作生涯极其漫长,从早期的浪漫主义一路发展,从中期的《责任集》之后,那些诗越来越受到重视。T.S.艾略特评价说他有一种“晚来的成熟”,使得他年轻时候的一些情感依然焕发出活力,我觉得这是一句特别精确的评论。他早期的浪漫主义,到中期对爱尔兰的现实关怀,到他晚年的政治追求,这些既是转化同时又是一体性的,不仅仅是象征主义的东西、幻象的东西、隐秘的东西,还有一种现实的渗透。所以叶芝对我影响最大的还是那些后期的诗,比方说《复活节,1916》。

晚年叶芝与他的爱犬

爱尔兰是一个特别神奇的国家,出了太多伟大的诗人和文学家。我读毕晓普的时候,毕晓普在他的传记里面说他会背叶芝那些诗,能完整背诵,甚至他自己也写有一首和《马戏团动物的逃散》类似的诗,可以与之形成互文。对我来说,叶芝最有启发的地方是,他用一些特别硬的东西去跟现实发生关联,一种对抗的主题,而不是文德勒关心的技艺法则。因为那些音韵法则中国读者是很难进入的,你读他能得到的是一些意象、一些词,但是对于它整个的音调,原始的音调,非母语的普通读者是很难感知的,只能去想象。因此,再回到这本书,我觉得周丽华有两个我觉得特别意外的东西。一个是中英文对照,我觉得是一个很好的方法。因为早期甚至到中期的时候,他的诗都是有韵的,通过阅读原文,可以非常完整地去接触到诗歌韵律的美。我们知道诗歌除了内容,除了形式的要求,它还有很重要的一部分就是音乐性。另外一点,我觉得周丽华能去为一个诗人做注,是要出于巨大的喜爱,付出巨量的工作的。这本书解决了中国读者因为文化、宗教等各种因素的不同而产生的背景隔阂。深入了解背景知识后,你才会真正理解一个诗人的情感的来源,它的爆发点是在哪里。我觉得这本书提供了一个帮助我们进入叶芝的很好途径。

杨全强:我接触叶芝诗作的时间也很早,最早读到的是《丽达与天鹅》,这首诗被很多读者,不管是真心还是假意,都当成一首小黄诗。但是其实刚才几位老师也都说过了,叶芝的很多诗歌都承载着深刻的哲学理念。周丽华在两篇前言里面已经向大家介绍了叶芝的很多诗学观点和哲学观,包括他对世界和历史循环的一些看法和感受。

我个人觉得这个世界上有大诗人和小诗人,每一个大诗人身上其实都有一个小诗人,当然有的小诗人不一定有大诗人的层面和维度的表现,但是很多大诗人他一定有小诗人的层面和维度。比如说悉尼、沃尔科特,包括艾略特,这些都是大诗人。叶芝毫无疑问是一个大诗人。什么样的是小诗人?我不知道大家有没有关注过,前几年我出版过一本美国诗人杰克·吉尔伯特的诗,我觉得吉尔伯特算是一个小诗人。你把吉尔伯特跟叶芝、艾略特相比的话,你能了解我对于大诗人和小诗人的这种区分。

刚才大家都提到叶芝的那首名作《二度降临》,我觉得他是处在一个大时代,他也确实是一个时代的预言家,而且他这个预言不仅仅是针对当时,他的预言在我们今天来看是一再发生的事情,就像马克思、恩格斯当年写《共产党宣言》的时候,“一切坚固的东西都烟消云散了”,从我们今天看来这是一个一再发生的事情。所以从这个角度来说,我觉得历史确实存在一种周丽华在序言里面提到的双旋锥循环趋势。我没有特别清楚地搞明白双旋锥到底是什么意思,但是我觉得一个诗人他写自己的诗歌,如果没有一点神秘主义,如果没有一点玄学观,没有一点宿命论,我觉得诗人可能也不一定会是特别伟大的诗人。因为伟大的诗人他总是有自己无法解释、无法理解的特别无知的部分。从这个意义来说,我觉得叶芝他本来就生在一个伟大的时代,然后他书写了这个时代。

另外我觉得他身上的小诗人实际上是统一于他的大诗人维度的,或者说从属于他的大诗人维度的,所以我们看他的一些小诗,不管是《当你老了》,还是你如果单纯把他当做一个小诗人来看待,像刚才立杆老师说的,你如果不把他跟大诗人的维度连接起来,它们确实是二流的诗歌。但是把他跟他的大诗人维度联系起来,他确实就是统一于诗人的完整性的。我觉得这对我理解叶芝也是比较重要的一点。

孙红卫:刚才杨老师提到了奥登,他也是上个世纪的一个大诗人,在叶芝墓前写悼念叶芝的那首名诗。这诗里面有一句经常被艺术家、诗人、小说家等在各种场合引用:Poetry makes nothing happen,意思是诗歌不会产生任何效用,实际上它也是奥登对叶芝的一种关于诗歌乃至文学和艺术功能的观点的协商。叶芝在这个意义上是一个非常高古的人,即使他有怀疑,他还是会认为诗歌可以让世界发生哪怕一毫米或者是一微米的偏离。所以在叶芝的诗里面我们会看到,他反思自己,是否早年的某部具有政治煽动性的革命色彩的戏剧或某些诗行,让那么多的年轻人去赴死、去牺牲,他对此甚至内疚不已。奥登的这句诗实际上也是对他的调侃,就是说你可以安息了,现在文学没有多少人去读,你的诗可能读的人也不多,你老人家大可不必带着这种愧疚去认为你的诗歌让这个事情发生了什么样的偏移。

但是非常有意思的是,既然诗歌不能改变世界的哪怕一丁点,为什么一代一代的艺术家、诗人都会反复去提这句话?

我记得前段日子重新再读一本书,美国上世纪中叶非常有名的艺术评论家亚瑟·丹托的《艺术的终结》,他一开篇就是引用了奥登和叶芝的对话,是不是可以笼而统之地说,所有的艺术都已经无足轻重了,都是没有任何现实的相关度了。但是我们通过刚才几个老师的分享,你会发现并不是这样,我们一代一代的人去读这些正典,实际上都是在不断地去重温。刚才但老师讲,我们从民国的学人、诗人到当代,大家都在不断地译叶芝,但其实每一个时代在译的时候,都带着这个时代不同的感受力和理解,译出来的结果显然是不一样的。所以并不会说因为有前辈人的翻译,有一个纪念碑式的在场,我们后代人就可以一劳永逸地不去译了,我觉得肯定是要不断地去把这个事业进行下去。

周老师刚才在介绍书的时候提到的一个关键词就是音乐性,她在翻译的时候既照顾到了诗里的意象,还照顾到了原诗里面的韵律和节奏。像叶芝这样不朽的诗人他会非常娴熟、非常高超地使用五步抑扬格、八行体,他的押韵方式也是五花八门的,可以押abab韵,也可以押abba韵。这些技术性细节其实对译者是极大的挑战,不像我们说译自由体的诗,可能根本就不必去考虑这方面,这是一个非常值得去关注的现象。然后我们会发现中文的读者在读译诗的时候,不管是译英文的诗还是其他语言的诗,还是非常在意诗歌的这种音韵美,会期待一首诗它应该押韵,或者说应该读起来是朗朗上口的,不应该是读起来非常的生涩,像嚼石子一样,或者说文字很难消化的那种感觉。

我就想起来前段时间美国汉学家艾朗诺,他在译苏轼的诗歌的时候,接受了我们中国的一个访谈,他就提到译诗的时候,可能必须做出一种牺牲,要么你忠实于苏东坡本人的诗文所传达的意义,要么你就为了表达他的韵脚或者押韵,必须牺牲一下意义。然后他思来想去采取了不去体现苏东坡诗词里面的韵格,比方说什么大江东去等押韵的方式。实际上我觉得这是一个非常巨大的牺牲,但是它也说明了我们翻译时从英语转换成汉语和从汉语转换成英语,在技术处理上不同的部分,因为艾朗诺同时也提出来,他说中国的诗歌在海外可能传播得最好的一些译本,恰恰是没有翻译出韵脚的这些译本,比方说译中国古典诗歌的一些译家,像亚瑟·维利或者庞德,不管是维利的《汉诗170首》,还是庞德的《华夏集》,里面李白、杜甫、白居易的诗都是一点也不押韵的,我们中国人去读英文译本的时候,就会嗤之以鼻,觉得有点好笑,会觉得这译的什么,读起来也不朗朗上口,也不押韵。但是在英美人看来,他可能更多接触到的是中国唐诗里面的意象,或者说作为图像的感觉。所以我们想到中国的一些译家在译汉语诗为英文的时候,比如许渊冲,是非常注重去译韵脚、去押韵的,但是译出来之后,在海外的传播实际上并不像我们想象的那么好,其中一个非常大的原因就像刚才提到的汉学家艾朗诺讲的,可能就是你要做出牺牲,为了实现这种韵脚,为了押韵,要去调整字词的意义和意思。比方说我们读许渊冲先生很多译本的时候,就觉得像读顺口溜一样,没有了唐诗本身那种非常宏伟的、非常纪念碑式的感觉,那种坚实感。这是一个非常有趣的现象。

刚才但老师说到炼金术这个词,我也特别喜欢这个词。实际上把一首诗译好,把它译得既能还原它的意义,照顾到忠实度,又能还原它的音乐感或者是它的韵律,这也是一个非常了不起的语言的炼金术。

刘立杆:杨师傅讲了大师和小诗人的区别,还举了例子。我本身是一个小得不能再小的诗人,所以没法评论别的小诗人,也没法评论同行,但是我觉得一个伟大的诗人身上有一种复杂性,这种复杂性会随着时间而变化,我们不断地去发现和重估,会在这种复杂性里发现新的营养。

对我来说叶芝中年以后的诗,变得特别直接,很多修饰性的唯美性的东西,被去除了。因为据说叶芝晚年特别喜欢跟很多年轻人在一起,所以他从年轻人身上汲取了一种直接的东西,那个东西现在对我来说,跟我们现在写的东西完全一模一样。大家想想,一百年过去了,但是它完全还是一模一样的东西,甚至比现在的更好,这是一个了不得的地方。

刚才孙老师讲到音乐性的问题,诗的音乐性对我一个正在写作当中的作者来说就是个特别挠头的问题。因为大家知道我们的格律诗都是有韵的,都是朗朗上口的,但是我们的白话诗是没有韵的,我们的音乐性怎么去界定。诗歌当中的音乐性,我们可以说是语感、语气轻重、停顿断续,通过这些东西来构筑音乐性,建立语言的感觉。所以我想周老师应该特别辛苦,就是在翻译过程当中需要重新用现代的白话文去恢复韵。这是一个方面。

另外一方面,因为前些年我也做了少量的诗歌翻译,也知道中国译者的翻译自由度比西方译者的自由度要低得多。我们对信达雅的要求高很多,因为我自己也有过这样的体会,我的诗被译者翻译成英文的时候,会出现巨大的落差,这种落差就是不同的国家或者文化的人对你意义上的理解的不同。我们知道诗歌最核心的部分,其中一个是意象,无论是天鹅、玫瑰或者其他什么,它代表了一种生活当中最隐秘的集中的东西。但是在不同的文化当中,你的意象会被误读。你用的这种动物,你觉得写的是它的敏捷,可能在另一种文化里面却被理解为丑陋,因为这种动物带来的是可恶的、凶狠的印象。你用的同一种物象,在不同的文化里边都会变成不一样的东西。在这个情况下翻译就变成某种取代,或者说再创造。但是我可能翻译做得不太多,觉得翻译里要求完全地准确,实际上是非常难以做到的,特别难。

但汉松:这本书的书名是来自维吉尔的《埃涅阿斯纪》里的一句话,但它主要是为了引出对月光作为叶芝的一种哲学意象的解析。原文是拉丁文,Per Amica Silentia Lunae,每一个拉丁文对应一个英文词,比如Per对应的是through,周丽华把它翻译成“穿越月色宁谧”,这看上去好像很简单,但你要再一想,又会想这会不会有问题呢?因为through这个词不管是在拉丁文还是在英文里面,既有穿越的意思,还有借助的意思。那么叶芝是想说像穿越火线、穿越沼泽地一样穿越这片月光,还是要借助月光,因为月光代表的是一种智识之美,一种intellectual building,就像霍桑在他的《红字》前言里花大段文字在讲月亮,怎么样将现实世界转化为另外一个世界就是要凭借月光之力,但是叶芝的神秘主义显然比霍桑要复杂得多,因为它还有月相理论,还有流溢说,所以这里面怎么处理其实是蛮困难的。还有friendly这个词,你怎么样把它翻译出来,还是把它舍弃掉?所以在我们看不见的几乎每一个字和词甚至停顿的选择上,一个好的译者都要经历无数这样的痛苦煎熬。

我再举一个例子,就是《丽达与天鹅》,因为丽达与天鹅实际上是一个非常有名的神话,之前也有太多的文艺巨匠画过,在成为诗之前,它已经被反复地视觉化了。最近我看到有一个考古发现,在庞贝废墟里面挖出了大理石的马赛克图像,呈现的就是丽达与天鹅。而在这个图像当中,丽达是直瞪瞪地看着我们的,她没有觉得被这只天鹅强迫,没有任何的羞怯。后来到了整个中世纪,丽达与天鹅的主题就几乎变成了少有的被许可的春宫图主题,大家觉得这里面有很多性的意味,而叶芝的同名诗就是一首关于强奸的诗。在这个意义上要把这首诗译得色而不淫,把这种其实非常有情欲的画面,引向一种更加抽象的哲学或者神秘主义,实际上是需要译者多费思量的。

在一些细节上,我会发现周丽华对于这些诗歌的解读有着一个通盘的策略,就是她不是想到什么翻译什么,或者这个地方这么翻更通顺,这样翻更符合文青的口味,这样翻更符合女性的身份,她似乎更多的是以一种一以贯之的哲学思考,来引领她的诗歌翻译,哪怕这意味着更大的笨拙,她也必须要这样翻。

另外,这本书的封面设计的图案很有意味,有点像卡巴拉的生命之树上的十个节点,但我数了一下这里面有11个,好像是个变体,多的那个点有什么特别的说道吗?

《穿越月色宁谧:叶芝诗歌新译与精注》,中信出版集团·全本书店,2024年6月版

周丽华:多的这个点是凯尔特文化里面的一个迷宫符号,你看它是四条龙组成的迷宫,我用它来代表卡巴拉生命之树上的一个隐形的点,叫Da'at(דַּעַת,希伯来语意为“知识”),是人类文明中理性知识的总和。理性的知识发展到极点,一旦和人类的情绪、情感这种激情的力量结合在一起,它就会升华为那个终极性的东西。我在想我们现在是AI时代,AI越来越发展,发展到AGI的时候,是不是就是那个Da'at?

但汉松:我觉得《二度降临》里面那个一半是狮子,一半是人的东西就是AGI。

刘立杆:周老师做这个事情对我来讲触动最大的一点,就是作为一个从业人员,作为一个写作者,我没想到今天还有人在用自己的方式喜欢一个诗人,用这么一本书向一个诗人去致敬。

我也在想诗歌对我意味着什么?从周丽华这个行为,我就突然想到,诗歌意味着一种像大家说的来自更高处的召唤,来自叶芝晚年住的高塔所象征着的高处。用叶芝的象征性词汇来说,诗歌构成了一段旋梯,它带来某一种心灵的精神性的指引,这种东西可能不是神秘主义,但它肯定是,我相信也是我们生活中一种非常重要的意义。

周丽华:叶芝为什么伟大?为什么值得细读?作为诗歌史上承前启后的人物,作为睿智的思考者,他摸透了在文明基底的人类共通的想象传统,整理、继承和开拓了其符号体系。他的双旋锥历史循环论和月相理论都很有意思,如果我们花一点时间去读懂他,会有很大收获。读懂他,也让我对与其源流相通的一些哲学思想和理论体系发生了兴趣,有了更深领悟,例如阳明心学、中医理论,甚至也让我更能理解李安的电影《少年PI的奇幻漂流》,还有量子物理的超弦理论、圈量子理论等等,不一而足。总之,我再次向大家大力推荐叶芝。