书业观察|一本书的颜值革命:从毛边皮面到爆火的刷边书

近年来,图书市场突然出现一股全新的潮流——刷边特装图书,其鲜明且独特的美学设计令人耳目一新。所谓“刷边”,主要是指运用手工或数码技术,将具有美学与收藏附加值的不同的颜色、图文或工艺装饰在图书的三侧书口位置,其主要工艺包括隐藏画、金银边、喷绘、微雕、丝印等。

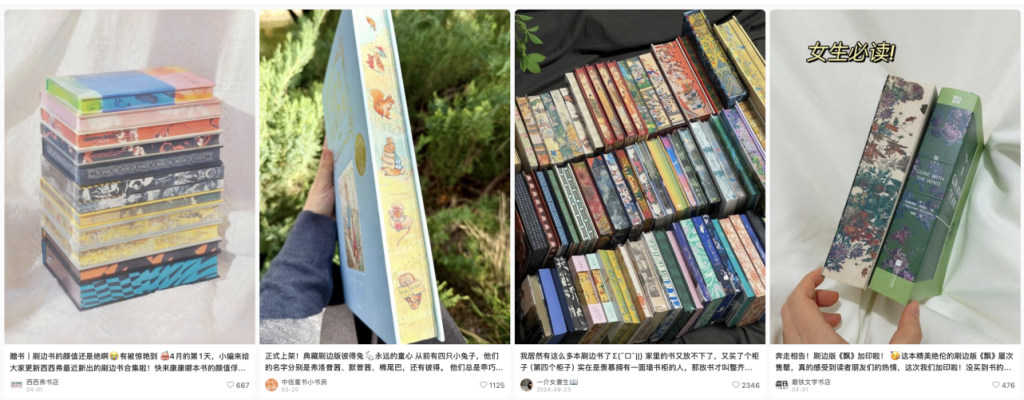

小红书上有着海量的刷边书主题笔记内容。

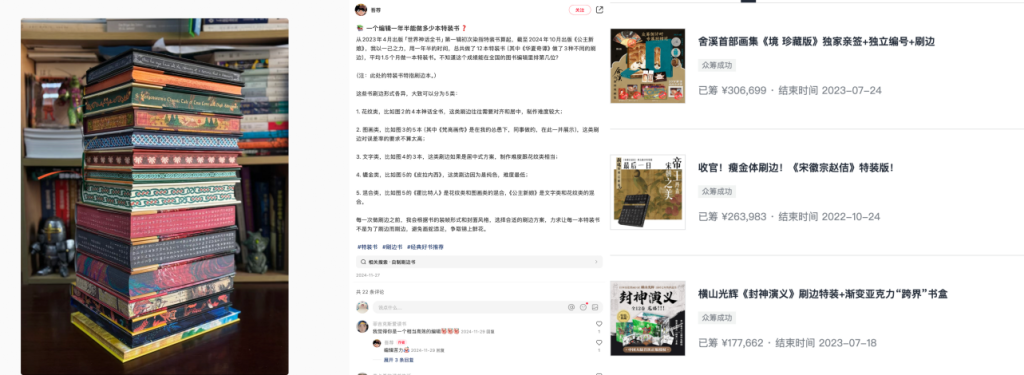

我们在小红书、微博、抖音、B 站等社交平台上可以看到海量花边书墙类主题笔记,可谓琳琅满目。这其既有大量的读者自发分享内容,也有出版方、出版人有意识发布的宣传消息。在摩点上也能轻松看到众多刷边图书众筹成功的案例。

左为小红书“刷边书墙”截图,右为摩点刷边图书成功众筹案例。

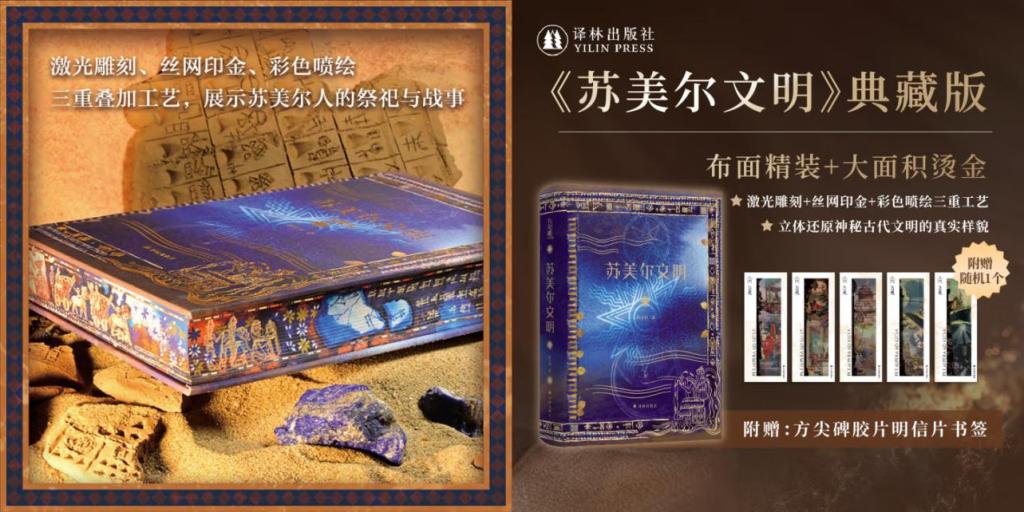

译林出版社旗下的方尖碑图书是刷边书的主力出品方之一,他们的刷边特装本向来受到购藏读者们的特别喜爱。 就在前几日,带编号、作者拱玉书签名的《苏美尔文明》刷边典藏版一经发布就受到热捧,500本备货在大概10秒左右的时间里就被购藏者们一扫而空。

刷边的《苏美尔文明》典藏版

与以往国内常见的特装书类似,一些刷边书在孔夫子旧书网、闲鱼等二手平台上颇受欢迎,不少以远高于原价的价格在二级市场中流通。

部分刷边图书在孔夫子旧书网上的成交价格

在近期刷边书流行之前,按制作方法而言,国内最常见的特装书形式主要是毛边、皮面等。刷边书的图书品类特点与收藏群体与这些形式的特装书截然不同,虽然同为特装书,但其内在区别就几乎如同孔夫子旧书网与多抓鱼的不同一样巨大。

但随着影响与购藏群体的扩大,围绕着刷边书的争论也频频出现。诸如“这些书到底有什么做特装的价值”“读者不再注重图书的内容,而是外在形式”的质疑声,乃至“书商骗钱的伎俩”“收智商税行为”等激烈言论一直不绝于耳。

特装书风气、市场与论争的这些变与不变,正是我们一窥近期出版与阅读环境的绝佳窗口。

“我是买到了粗制滥造的盗版书吗?”

在刷边书兴起以前,其实已经存在着一个相当稳定的特装图书购藏小圈层市场。

其中,特装制作工艺以毛边和皮面为主流,购藏群体也一直是以重度文史、文艺类图书读者乃至藏家为主。他们的主要交流的渠道则往往是在孔夫子旧书网、布衣书局以及其他个体户性质的古旧书店店主社群里。

毛边也是一种在书口上做文章的特装图书制作工艺,具体来说,就是指在制作书籍时,有意不去裁切书脊以外的一面或多面书口,所以图书的页面都是粘连在一起的。 如果读者想要阅读一本毛边书,则需要自行使用裁纸刀裁切书口才能正常翻页、阅读。

与刷边一样,毛边的传统与风气也源自欧洲,而民国时期的经典新文学作家转道日本了解到这种图书制作工艺后,往往有成为其拥趸的,其中最典型的代表就是大名鼎鼎的周氏兄弟,鲁迅就曾以“毛边党”自居。

从制作程序上说,出版方如果有需要制作毛边书的需求,就需要在正常图书走到裁切这步工序之前通知印厂不进行加工。当然如果只是省去这道本该进行的裁切工序的话,制作出来的成本就会有极不美观的出血,参考线等印刷信息会保留在毛边上。 所以用心制作的毛边本还需要把出血的毛边切掉,再进行一道磨齐工序,并对图书壳面与护封的尺寸进行专门的调整。

鲁迅、周作人、唐弢、王瑶等多代著名作者、学者、藏家的收藏与推崇,孕育了一个注重毛边图书收藏的群体。 显然,适合制作为毛边的图书体裁有很大限制,基本囿于经典文史、文献及新文学名著范畴中。

但这种边裁纸边读书的“风雅”,一些普通读者反而会觉得莫名奇妙。即使是在孔夫子旧书网这个以往的毛边书主要销售渠道上,也会有购书人留言表达自己的愤怒——他们在怀疑自己是不是买到了粗制滥造的盗版书。

孔夫子旧书网上因不了解毛边本而愤怒地觉自己买到了盗版的读者留言。

而以往的另一种主流特装书形式皮面,则是指用羊皮、牛皮等专门制作一版有特别封面的特装书,用以代替普通图书原有的普通封面。

与毛边不同,皮面图书除了需要购置制作特殊书皮的材料,往往还需要另行设计、制版一次封面,并为这批图书单独进行一次专门的装订。

因为每批制作的图书数量往往很少,所以这些额外的设计、制版费用均摊到每本图书上就会很高了。

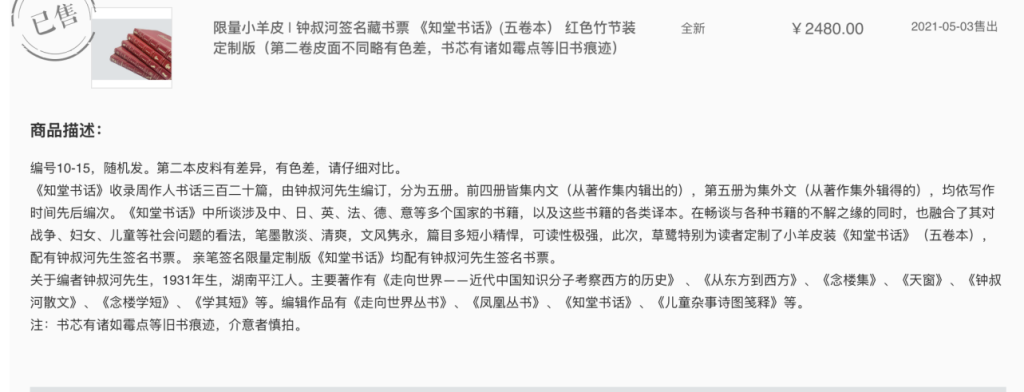

草鹭文化是国内的主要皮面特种图书制作方之一,这套限量小羊皮钟叔河签名藏书票《知堂书话》竹节装定制版的售出价格高达2480元。

皮面图书的销售价格和二次流通价格都很高,超出一般读者的承受范围。

而广受图书装帧爱好者欢迎的自媒体“HG书籍装帧”主理人胡瑾,既是草鹭文化的首席装帧师,也是国内最出色的纯手工装帧设计师与西洋古旧书修复师之一。

很多藏书人会花费重金请她进行纯手工制作的装帧订制、修复,这种“藏书家”级的高级工艺价格,比无论如何也是批量订制生产的皮面特种图书还要再高上不少。

正因如此,皮面图书的销售价格和二次流通价格与普通图书相比,是完全不可同日而语的。

相当著名的科斯威式装帧张爱玲《流言》:胡瑾手工制作、“草鹭俱乐部”定制

传统新书收藏还有一大主流是所谓的签名钤印书。在图书制作时,有时候为了方便作者进行签名或钤印的工序,需要把图书扉页专程寄送给作者本人,再寄送回印厂进行装订。

签名和矜印有着能够给购藏者间接和作家本人产生过接触感受的附加价值。 但总体而言,这种类型因其附加价值的载体——作家本人的签名或印章不属于图书装帧工艺,精心制作的刷边特装图书也往往采用同样的增值手段,所以它本质上并不属于特装书内在属性的一种分类。

不难想见,无论是一般读者不知所谓的毛边本,还是本身售价奇高的皮面本,主要针对的都是重度文史类图书爱好者这个高度垂直的、数量较小的购藏群体,对于更广泛的读者群体来说,其影响力可谓微乎其微。而孔夫子旧书网、布衣书局或其他重度藏书人组成的社群,便是其主要的售卖和流通渠道。

一般来说,一本图书的毛边、皮面版本制作册数往往在一百到数百册不等,特别热门的图书,达到五百册之数,基本就已是上限。

刷边风潮:刷边书销量占比可达 50%以上!

数年前突发的疫情使得整个图书行业产生了方方面面的巨大变化,包括线下渠道营业艰难,线上渠道愈发重要,直播带货火速兴起等等。

社科文献出版社的设计中心主任董然是诸多后辈设计师眼中的传奇人物。他对于图书工艺设计和印制都非常精通,三边彩喷、雕刻、刷金等当时还很少见的刷边书工艺,都是他的拿手好戏。

在个人经历、技艺、职务与机缘的加持下,董然可谓是在不经意间开启了后来刷边书的浪潮。他抱着试水心态的制作,在直播间中,数千册刷边书被一扫而空。

董然设计的刷边特装书“鸣沙”系列在孔夫子旧书网上的二手流通价格颇高。

美轮美奂的刷边图书因为其出类拔萃的图片、视频展示效果,尤其是直播展示效果,一下子就形成了更广大的读者群体纷纷争抢,各家出版机构、各种品类图书都争相入局的火热局面,而且一发不可收拾。

译林方尖碑的主理人荆文翰,也是最早敏锐发现这一潮流的出版人之一。他们深知机不可失,于是迅速跟上潮流,制作了刷边本《新月与蔷薇》。是书销售高达五万余册,在偏学术的历史社科类图书中已是相当优异的成绩,而其中仅特装刷边版本的销售就高达一万五千余册。社交媒体上遍地都是关于刷边《新月与蔷薇》的拍照分享。

在以往,对于只能销售区区数百册的特装书,出版方更多只是把它的制作当做一个置换网站资源位置、宣传普通图书书讯的方式。 但如今,刷边书的销售和它引发的传播效应,已经是完全不可同日而语的情况。

这册刷边特装图书不仅自身销量已远远超过很多同类其他普通图书,更是对图书整体的销售有巨大的带动作用。后来的事实也证明,刷边书的销量甚至可以高达该册图书整体销量的50%以上。

在荆文翰看来,如果图书体量足够,有一定的厚度能够给设计师提供发挥创意的空间,那么这本图书就具备了制作刷边书的前提条件。而且相较而言,刷边图书的额外投入成本并不高,大部分情况下只是增加书口设计及工艺这一道工序的成本。 可是制作刷边书虽然好处多多,但不是强制要求,如果编辑和设计师都对书边没有特别好的灵感与想法,那与其强行制作,还不如不做。近千页的《极北之地》就是这么一本客观条件非常吻合制作要求,但因没有特别好的点子最后索性放弃特装制作的例子。

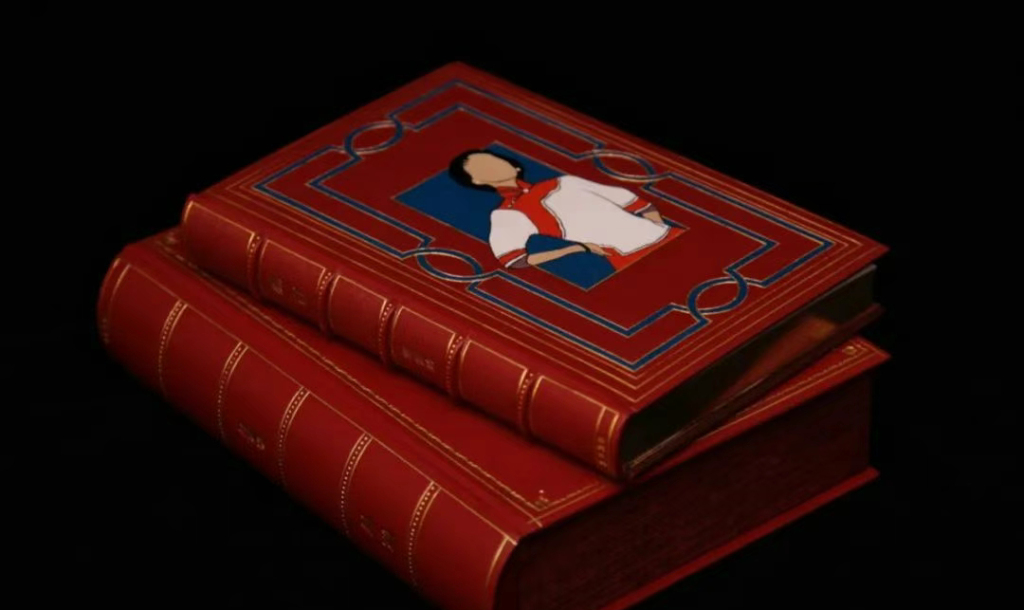

而在刷边市场持续火热数年、读者们已经见识到过相当数量的刷边图书的当下,方尖碑更进一步提出了“特装 2.0”的计划,《苏美尔文明》正是他们用新理念打造的第一本“升级版”刷边书。 与以往只是书口上多了一道工序的刷边书不同,《苏美尔文明》典藏版是重新申领的书号,重新制作的开本,版式也全部重排,完全作为另一个品种的新书呈现,着重突出其收藏属性。

“特装 2.0”将会成为方尖碑以后着力打造的一个招牌系列,译林出版社最经典的、最有潜在收藏价值的图书,如《大马士革:刀锋下的玫瑰》《第三帝国的兴亡》《梵高传》等都在系列计划内。

特装“2.0”后续计划中准备推出的《大马士革》与《梵高传》概念图。

“既然我抢不到,那就索性自己做!”

而从室内设计工作半道转行图书设计行业的Iggy ,是如今最炙手可热的刷边书设计师之一。刷边图书风潮兴起后,她更是少有的以刷边书设计、制作为主业的设计师。

迄今为止,她已经和20多家出版机构合作过70来本刷边图书的设计事宜。 她的设计风格鲜明,浓墨重彩,颇有巴洛克式“极繁主义”的奢华、繁复与雅致,极具辨识度,也有活跃度颇高的读者社群和为数众多的重度粉丝。

Iggy最初其实也是个被刷边书魅力感染的普通购藏者,她那时就发现有一些很漂亮的、自己很喜欢的刷边书一上架就秒无,非常难抢。

2019年的疫情让刷边书突然成了潮流,而刚刚进入教育培训行业的她的线下业务大受影响,但有不少空闲时间。正是在这样的机缘巧合之下,她决定开始学习与设计刷边书——既然抢不到,就索性自己做。

那时还只有个别出版机构在试水刷边图书,译林、社科文献和后浪是最早找她合作进行刷边设计的出版机构。 与其他的图书细分设计品类相比,每本图书刷边的设计酬劳价格不高。设计三边书口价格约为1000元左右,低的只能报到600元。在刷边潮流起势后,她的劳务费用在好的时候,可随之水涨船高到2000元左右。

设计一款书边,iggy除了要设计三边书口,一般至少需要提供6到8张效果图,还会提供写设计说明/阅读手记、环衬设计。而且彼时有需求的出版方和单量都少,完全无法成为一个能够养活自己的营生。

起初,Iggy无法把刷边书作为主业,所以每个月只能制作3到4个书边,社科文献《追寻千禧年》一书的设计过程尤其令她印象深刻——这本书的设计花费了她几乎整整两个月的时间,最后的呈现效果却依然留有遗憾。Iggy是一个极度追求“完美主义”的设计师。 她本以为自己很熟悉的中世纪纹样已经可以完全涵盖《追寻千禧年》的主要设计元素,却万没有想到书中有大量的宗教史和社会学相关内容,如此一来,图书主题与那些轻飘飘的纹样就显得很不相称。

这些艰深与繁杂的内容让她绞尽脑汁也没有想到完美呈现其宗教/社会学主题的书边设计方案。正因如此,这个她设计时间最长的书边,也依然是她职业生涯的最大遗憾之一。

其实在进行书口设计之前,Iggy都会进行详尽的前期相关内容阅读与调研。在此次《苏美尔文明》的书边设计中,她甚至在拱玉书教授前期的书稿写作时,就时常与对方交流并从中获取设计意见和灵感。

在她看来,实际进行书边设计时,采用符合图书内容的时代、主题元素只是完成好设计的最基础的第一步。 更难,也更重要的是找到图书作者自己的视角是什么,所以她在设计画稿前的素材消化和内容消化过程非常细致而漫长。

方尖碑《空中花园》一书,在最开始的设想中,她自然而然地以为设计素材会以古巴比伦元素为主。 可是意料之外的头疼问题很快出现——与其他文明相比,西亚两河流域的诸多古代文化中器物,纹样等常见设计元素较少,主要可以借鉴的则是文字、建筑。为了更好地设计,她甚至花费了一年多时间专程学习苏美尔语和楔文源流史。在其他图书的书边设计过程中,出于同样的理由,她还同样自学过拉丁语、中古埃及语等语言。她很郑重地说起过这些古文明语言文字学习的重要性,“如果我读不懂,会断错语句,很可能在设计时就会漏掉东西”。

更大的问题还在后面,在她阅读了原书后,很快发现作者认为空中花园是尼尼微建筑,所以它实际上是种亚述城市的奇景,把巴比伦的元素用在这本书上面当然也就很不合适了。 她最终选用了她所熟悉的楔形文字以及代表着“神之大门”的伊什塔尔门作为主要设计元素。熟料这个决定在网上遭到了质疑——有些网友觉得这本书的设计与她惯常的风格不同,似乎太简约,甚至像是没有用心设计。但Iggy很清楚这样的设计体现出了作者的原意,这比固守一种所谓的“设计者风格”重要得多。

另一些时候出现冲突的,则是丛书既有相对固定的设计风格,比如著名设计师陈威伸操刀主持的《汗青堂》封面风格相当成熟内敛,而Iggy为《埃及,希腊,罗马》一书设计的书边则结合了希腊的雕塑、罗马的文字、埃及的绘画等元素,显得与图书封面的设计格调有所出入。

在书边设计时,更重要的是根据图书制作周期、出版方投入力度和印厂能够实现的工艺,综合考虑时间成本与材料成本,在美学设想、成本限制与工艺实现中达到一种理想的平衡状态。

有趣的是,起初Iggy能够从图书设计中获得稳定收入靠的并不是书边设计,而是后浪《神话书系》这套图书的一大堆插画工作。 直到后来大家发现刷边书成为潮流,越来越多的出版机构开始找上Iggy合作后,书边设计才真正成为一个“职业”。

此外,她还在给多家出版社设计封面,手绘稿插画/封面图并进行一些礼盒设计的工作,因为相较之下书边的设计收入还是太单薄了。

“书商骗钱的伎俩?”——“只是多出了一个市场的选择”

随着刷边书的盛行,“这些书到底有什么做特装的价值”“买特装书的人看书吗”等讽刺声音时常出现,矛头直指出版方“书商骗钱的伎俩”“收智商税行为”的激烈言论更是尘嚣甚上。 其实不独刷边书,在特装的毛边、皮面时代,类似的争议就从未停歇过。

设计师Iggy已经无数次被问过这些问题,所以她对之一直有着自己的思考。刷边书首先是爱好导向的产物。如果是出于个人爱好与审美的目的,那么我们就应该允许有多元的价值与美学偏好存在。有读者愿意为自己的爱好出到更高的价格与收藏,出版方只是为这种众多个人的偏好反映出的市场需求提供了一种选择而已。甚至还有很多读者质疑过很多图书只是译介欧美过时多年的图书,翻译也难说完美,别说设计特装,连出版的价值都极为有限。Iggy反对这种看法,她认为除非是中文出版物本身在质量上有致命缺陷,比如翻译得很差,或者轻型纸特装这些情况她绝对不接外,无论什么时代的图书,总是能够代表一个时代与社会当时的整体认知,所以图书的内在价值并不因为出版时间的滞后而有所减损。

荆文翰对于特装图书价值的看法也很明确。刷边书之所以与普通纸质书和电子书能够有所区别,正是因为外在的形式给了纸质书一种更多的可能性和生命力,读者可以从中更多感受到纸质书阅读的质感和美感。 纸质书除了是内容的载体外,它本身是具有物理意义上的属性的,很好、很美的呈现形式,带来读者的附加触觉和视觉享受,正是制作特装书的意义。

我们应该承认这些从业者看法的合理性。在历史上,图书是在机械复制技术得到普遍应用后才真正成为大众商品的,包括图书封面设计在内的图书“外在形式”与图书内容并非简单的对立关系。 尤其是在这个我们获取信息前所未有地便捷和不依赖图书的数位信息时代,与图书产品的内容价值相比,它本身的物理属性、收藏属性更是变得重要起来。

当刷边图书的收藏属性凸显后,与以往的种种特装书一样,二级市场上的可能流通价格就会成为新品价值的决定性因素之一。

毛边、皮面图书有一个显著的规律和“悖论”,即如果想要单品的价值高,那么单品制作量就必须要少,但如果单品制作量少,就会导致生产方无法生产足够的规模,反之亦然,规模与价格只能二者择一。

刷边书也不例外,二级市场上的价格高的印量也一定是少的,而且图书本身内容往往需要过硬,所用工艺与装帧材料也需要更好。

虽然iggy自己几乎没有在二级市场交易过刷边书,但她对相关现象有着自己的理解。她特别指出我们并不能想当然地完全套用孤品、珍本的收藏价格逻辑理解刷边书。

我们在网上查到的很多卖家“标价”,其实是有价无市的。很多人的“标价”只是展示自己心头好的一种方式,他们根本没有想过要卖出这本书,所以故意标出了离谱的高价,这个价格不等同于该书的实际流通价格。 而即使在珍本收藏中,图书的材质品相也不是决定一个收藏品价值的主要因素,恰恰相反,相同装帧的图书可能标价差距极大。 这是因为图书是不是由出名的装帧师、工作室制作,有没有知名藏家的收藏史,包括作者所写的内容是在作者哪一个时期创作的,这些才是决定价值的更重要因素。

而且爱好导向型的书,读者愿意为自己的爱好出到怎么样的价格,主要和读者的爱好与需求有关,例如有些人就是想要收集齐某一个出版社的所有特装书,所以他就是可以以溢价数十倍的价格去买,除了这个个体以外,不存在这样价格体系的“市场”。 流通价格只和每个个体的具体需求有关,所以不是出版社和图书设计能够主导的。

刷边书的盛行是人们对一本书从内容到外观完整性的又一次深化探索,它的潮流与繁荣反映是变革中人们在物质和精神双重意义上的多样化需求。 刷边书风潮不仅让我们见识到纸质书籍在数字化时代中仍具强大生命力,还促使出版界重新审视书籍作为一种文化产品的全面价值。虽然关于该市场的争议仍存,但毋庸置疑,它为那些寻求更多美学享受的阅读者和收藏者提供了更广阔的可能性。 刷边书的流行及其带来的设计创新,已然成为图书市场中无可取代的新的风景线,继续激励着设计师和出版方探索创意边界,也在不断激发着我们对于书籍、阅读乃至收藏的再思考。