长三角议事厅| AI作曲时代:长三角如何奏响数字音乐乐章

在信息技术浪潮奔涌的当下,人工智能以其颠覆性力量重塑着社会的方方面面,推动各行业迈向人机协同、跨界融合与共享创新的全新阶段。曾经依赖物理载体的传统音乐,借助数字编码、压缩等技术华丽转身,以数字化格式在互联网的广阔天地中自由翱翔,高效传播与分发的特性让数字音乐蓬勃兴起,成为音乐产业的新兴形态。如今,在数字化与智能化的双重驱动下,人工智能技术已全面渗透数字音乐领域,成为重构创作、传播与消费模式的核心引擎,推动产业生态的升级与转型。

生成式 AI:数字音乐产业兴起的核心驱动力

生成式人工智能正深度融入数字音乐全产业链,推动音乐创作向高效化、个性化和增值化迈进。

首先,深度学习和神经网络技术能够高效生成旋律、和声与节奏等音乐元素,为作品赋予鲜明风格。例如,Amper Music 等 AI 音乐创作平台,可根据用户需求自动生成旋律、和声与节奏,并实时调整配器与节拍,大幅提升创作效率与灵活性。

其次,AI 音乐创作系统借助用户偏好和场景需求,生产定制化音乐,并结合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,打造沉浸式体验。这种跨技术融合,不仅拓展了音乐呈现形式,也丰富了听众的感知维度,让作品更具互动性与代入感。

此外,人工智能通过挖掘不同音乐风格之间的内在联系,探索全新表现形式,从而提升作品的艺术水平与审美价值。索尼计算机科学实验室的Flow Machines系统,就与法国音乐家 Benoît Carré合作,推出专辑《Hello World》,将流行、氛围、爵士等多种风格巧妙融合,彰显了 AI 在音乐创作领域的创新潜力。

长三角:数字音乐产业发展的沃土

在人工智能为数字音乐产业带来变革的大背景下,长三角地区凭借“文化高地”的底蕴,叠加经济活力强劲、艺术资源丰富与科技创新活跃等优势,正加速崛起为数字音乐领域的全球前沿阵地。

平台资源集聚,产业优势凸显

长三角地区汇聚了一批在国内乃至全球具有广泛影响力的在线音乐平台,其海量音乐资源涵盖多种音乐风格和类型,既为音乐创作者提供了作品展示和传播的渠道,亦为消费者提供了便捷的音乐收听和下载服务。

以杭州的网易云音乐为例,凭借其丰富的曲库资源、优质的音乐推荐算法和多样化的音乐服务,已成功跻身国内领先的在线音乐平台之列。截至2023年,网易云音乐在线音乐服务月活跃用户数达2.06亿人,在线音乐服务收入约43.51亿元。

此外,全国5家国家音乐产业基地中,长三角独占2家,并拥有全国首家网络视听产业基地。这一分布格局凸显长三角地区在数字音乐产业资源整合、产业集聚效能与产业生态构建的引领地位。

资本政策双轮驱动,助力产业腾飞

长三角地区通过文化产业投资基金等多元渠道,为数字音乐企业注入了强劲的资金活力。例如,浙江文化产业投资基金聚焦文化创意、数字传媒等领域,已对多家数字音乐企业进行战略投资,助力其发展壮大;上海文化创意产业专项基金则重点扶持数字音乐等项目。

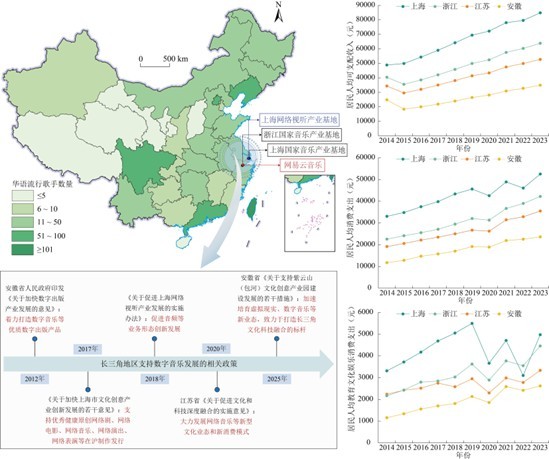

政策层面,长三角地区各级政府高度重视数字音乐产业,通过出台一系列政策措施,为数字音乐产业发展提供了良好的政策环境(如图1所示)。例如,安徽省《关于加快数字出版产业发展的意见》明确指出,鼓励企业将优质内容与数字技术紧密结合,着力打造数字音乐等优质数字出版产品;江苏省《关于促进文化和科技深度融合的实施意见》中也强调,大力发展网络音乐等新型文化业态和新消费模式等。

图1 长三角地区数字音乐发展基础 作者自绘

人才储备雄厚,创新活力迸发

长三角地区依托丰富且优质的教育资源与产业生态,汇聚了众多音乐创作者、技术专家及运营管理人才,形成了结构合理、能力互补的人才梯队。上海音乐学院、南京艺术学院等知名高校,为数字音乐产业持续输送了大量兼具艺术素养与技术能力的复合型人才。同时,长三角地区依靠自身优越的经济环境与完善的产业生态,吸引了来自全国各地乃至全球的优秀音乐人才,不仅提升了长三角地区数字音乐产业的整体竞争力,也为产业跨界融合与创新发展注入了活力。

如图1所示,长三角地区华语流行歌手数量在全国占比颇高,且数字音乐领域各细分专业的人才储备也颇为充实,为产业创新与跨界融合奠定坚实基础。

消费潜力巨大,市场需求旺盛

近年来,长三角地区居民人均可支配收入呈上升态势,人均消费支出规模较大且持续增长(如图1所示)。长三角地区较高的居民收入水平、强劲的消费能力以及旺盛的文娱产品需求,共同催生规模庞大且消费能力突出的数字音乐用户群体,为数字音乐产业发展提供强大的消费支撑。

以在线音乐平台为例,长三角地区的用户在会员订阅、数字专辑购买和音乐直播打赏等方面的消费金额和频次均位居前列。这一现象不仅映射出长三角地区用户对数字音乐产品的高接受度与付费意愿,也凸显长三角地区作为数字音乐消费核心市场的战略地位。

乘势而上:长三角数字音乐产业发展的进阶之策

尽管长三角在数字音乐领域取得了显著成就,但面对人工智能技术的快速迭代与全球音乐产业的激烈竞争,仍需积极应对,构建更加高效、创新且可持续的音乐产业生态。

聚焦品牌建设,打造产业新名片

首先,积极推动人工智能技术赋能内容创新。长三角地区应依托其雄厚的科技基础,推动人工智能、大数据等技术在音乐创作、制作及分发环节的深度应用,提升音乐创作的效率与多样性;鼓励音乐创作者融合江南文化、海派文化等区域特色,创作蕴含独特文化与艺术价值的作品。

其次,整合区域内资源打造品牌。发挥上海、杭州等核心城市的影响力,举办具有国际水准的数字音乐赛事、论坛及展览,提升品牌知名度与美誉度,塑造长三角数字音乐产业独特而鲜明的品牌形象。

与此同时,深化跨界融合与产业联动。推动数字音乐与影视、游戏、文旅等产业的有机融合,拓展多元化的应用场景与商业模式,如开发音乐主题旅游线路,将音乐场馆、音乐街区、音乐演出活动等与旅游景点相结合,实现文化与旅游的协同发展。

优化人才生态,强化创新动能

长三角数字音乐产业要走得更远,人才建设是关键。首先,校企协同培养为行业输送复合型人才。依托上海音乐学院、南京艺术学院等高校资源,联合网易云音乐、腾讯音乐等数字音乐平台,以及人工智能、音频技术领域的科技企业,共建联合实验室和实习基地,设立创新项目。让学生在真实项目中磨炼音乐创作与技术开发能力,既打牢艺术功底,又掌握前沿科技。

在此基础上,构筑多层次、多元化的人才生态体系,吸引海内外顶尖人才汇聚长三角。政府与行业组织应完善人才引进、培养和激励机制,出台专项扶持政策。同时,通过举办数字音乐节、学术论坛和行业峰会等活动,为创作者、开发者和运营者提供交流平台。多方互动将激发思想碰撞,为区域数字音乐产业注入持续活力。

此外,打通学科壁垒是创新之源。长三角要加强音乐学、计算机科学、人工智能与数据科学等学科的深度融合,开设“AI 音乐创作”“音乐大数据分析”“音乐智能技术应用”等跨界课程。通过校内外联合培养项目,锻造既有艺术敏感度又具技术创新力的创作者、算法工程师和产品运营人才,为数字音乐行业输送源源不断的创新动力。

升级演艺空间,激活艺术生态

长三角各城市可以通过旧厂房和历史街区的改造,将红砖与现代装置相结合,打造一批音乐创意园。在这里,乐队排练室、独立音乐节和跨界艺术展相得益彰,历史与当代气息交织。

与此同时,积极采用科技手段重塑舞台体验:VR、AR 和全息投影让演出空间超越物理边界,观众佩戴设备即可与舞台实时互动,全息影像更能让经典歌手“复活”同台演绎,观演沉浸感显著提升。

除了固定场所,街头、广场、公园也可成为音乐的新舞台。夜幕下的黄浦江电子乐市集、拂晓时分的西湖古典弦乐露演,或是城市角落的快闪音乐,都让声音在日常中闪现,构筑一个全天候、多场景、充满活力的长三角音乐文化生态。

深化政策协同,推动区域联动

上海作为国际化大都市,可出台专项政策,吸引全球数字音乐头部企业入驻,提供税收优惠、场地补贴等支持措施。杭州凭借互联网产业优势,设立数字音乐产业引导基金,重点扶持本地创新型音乐创业公司,助力其技术研发与市场拓展。江苏作为制造业大省,可建设数字音乐硬件产业园区,支持数字音乐硬件设备的研发与生产。安徽则可依托黄梅戏、徽文化等传统文化资源,设立专项基金,支持音乐人将传统音乐元素与现代数字技术结合,创作具有地域特色的音乐作品。

在此基础上,进一步依托长三角一体化的战略优势,设立长三角数字音乐产业发展基金,促进区域内数字音乐资源的高效整合与协同创新,建立跨地区音乐产业联盟,促进数字音乐人才交流、技术合作与市场拓展,持续引领未来音乐产业新趋势。

(本文作者何金廖系华东师范大学中国现代城市研究中心教授,博士生导师,刘美伦系华东师范大学地理科学学院博士研究生。)

-------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。